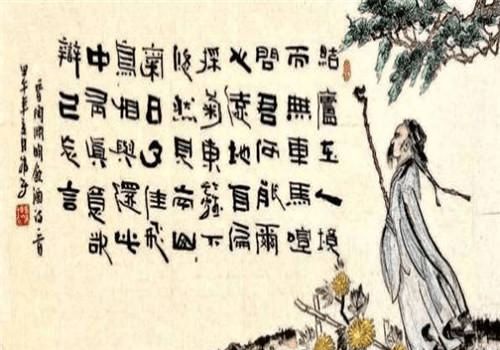

在那悠远的时光深处,有一幅画卷缓缓展开,它不只绘于宣纸之上,更镌刻在每一个向往自然、渴望心灵归宿的人心中。这幅画,便是以“采菊东篱下,悠然见南山”为轴心,铺陈开的一幅田园牧歌式的生活图景。这句诗,出自东晋大诗人陶渊明的《饮酒·其五》,简短十字,却勾勒出了一个超越尘嚣、归隐田园的诗意世界,引人无限遐想。

想象一下,那是一个秋高气爽的日子,阳光透过稀疏的云层,温柔地洒在东篱之下。篱笆旁,一簇簇菊花竞相绽放,黄的、白的、紫的,交织成一片绚烂的色彩。陶渊明,这位不为五斗米折腰的文人,正轻手轻脚地穿梭其间,挑选着最鲜嫩的花朵。他的动作轻柔而专注,仿佛在与这些自然界的精灵进行一场无声的对话。每一次弯腰采摘,都是对自然之美的致敬,也是对自己内心宁静的一份坚守。

东篱之外,是广阔的田野,远处山峦起伏,层林尽染,秋色正浓。在这样的背景下,“悠然见南山”便成了一种自然而然的心境流露。不必刻意寻觅,只需轻轻一转眸,那巍峨而又宁静的南山便映入眼帘,如同一位慈祥的老者,静静地守护着这片土地和在这片土地上生活的人们。这份悠然,不仅仅是视觉上的享受,更是心灵深处的一种释然,是对世俗纷扰的一种超脱。

“采菊东篱下,悠然见南山”的背后,折射出的是陶渊明对于生活哲学的深刻理解。在那个动荡不安的时代,他选择了一条与众不同的道路——归隐田园,远离官场的尔虞我诈,追求一种简单而纯粹的生活方式。在他看来,真正的幸福不在于物质的丰富,而在于内心的平和与自由。采菊、种地、饮酒、作诗,这些看似平凡的日常,却是他心灵得以栖息的港湾。

他的生活哲学,强调的是与自然的和谐共生,提倡简朴、节制的生活态度。在《饮酒》系列诗作中,他多次表达了对自然之美的热爱,以及对名利场的淡泊。这种思想,即便在今天看来,依然具有深刻的启示意义。它提醒我们,在快节奏、高压力的现代生活中,不妨放慢脚步,学会欣赏身边的美好,找回那份久违的宁静与自在。

“采菊东篱下,悠然见南山”之所以能够跨越千年,依然触动人心,很大程度上是因为它触及了人类共同的精神追求——寻找一个超越物质的精神家园。在陶渊明的笔下,南山不仅仅是一座山,它是心灵自由的象征,是理想世界的寄托。每当他凝视着那座静默的山峦,心中涌动的便是对自由、对宁静、对真理无尽的向往。

这种追求,超越了时空的限制,成为了后世文人墨客共同的精神图腾。无论是唐代的王维,以“空山新雨后”描绘静谧之境;还是宋代的苏轼,借“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”表达豁达人生,都能在陶渊明的诗中找到共鸣。他们都在用自己的方式,探索着如何在纷扰的世界中,保持一颗清澈如水的心,找到属于自己的精神归宿。

从文学史的角度来看,“采菊东篱下,悠然见南山”不仅是陶渊明个人情感的抒发,更是中国田园诗风的开创性之作。它开启了后世文人以田园为题材,抒发个人情怀,探讨人与自然、社会关系的先河。田园诗,作为一种独特的文学体裁,从此在中国文学史上占据了一席之地,成为表达文人隐逸思想、追求心灵自由的重要载体。

陶渊明的影响,远远超出了文学领域。他的生活方式、人生哲学,乃至对自然的敬畏之心,都深刻地影响了后世的文化观念。在今天的社会,随着环保意识的增强,对自然和谐共处理念的推崇,陶渊明的思想再次被提及,成为连接古今,促进生态文明建设的重要精神资源。

回到当下,当我们再次吟诵“采菊东篱下,悠然见南山”,或许更能体会到那份超脱与宁静的珍贵。在这个信息爆炸、物欲横流的时代,每个人心中或许都有一片属于自己的“南山”,等待着我们去发现、去守护。不妨偶尔放慢脚步,像陶渊明那样,走进自然,聆听内心的声音,让心灵得到真正的释放和滋养。

或许,我们无法完全复制他的生活方式,但他的生活态度和精神追求,却如同一盏明灯,照亮了我们前行的道路。让我们在忙碌与喧嚣之中,依然能够保持一颗平和之心,寻找到属于自己的那份悠然与自在,让生活因这份内心的宁静而变得更加美好。