豁免权,这一听起来颇为专业的法律术语,实际上在我们生活的许多方面都扮演着重要角色。简单来说,豁免权是指在特定情况下,个人或组织根据法律规定可以免于承担特定责任或义务的权利。它就像是一层保护罩,让某些人或机构在某些情况下能够免受法律的追究或制裁。

豁免权并非一种单一的权利,而是包含了许多不同的类型,每种类型都有其特定的应用场景和法律规定。其中,最为人所熟知的莫过于刑事诉讼中的律师豁免权。

在刑事诉讼中,豁免权主要涉及辩护律师和证人等特定角色。辩护律师基于犯罪嫌疑人、被告人的委托,法律赋予其拒绝就其执业行为所得知的委托人有关事项向司法当局作证的权利。这意味着,律师在执业过程中所知悉的与案件有关的信息,通常受到法律保护,无需在法庭上披露这些信息。例如,律师在与客户交谈中得知的客户的秘密,无论是关于诉讼问题还是非诉讼的法律事务,他们都有权拒绝向法庭提供证言。这一规定的目的在于保护律师与委托人之间的信赖关系,以确保委托人能够毫无顾忌地向律师透露案件的真实情况,从而保障辩护律师能够充分履行职责,维护委托人的合法权益。

证人豁免权则是为了保护证人的个人权益或避免自我指控等情况。在某些特定情况下,证人可以拒绝作证,例如,如果作证可能导致自己面临刑事指控或威胁到个人安全时,证人可以主张豁免权。这种豁免权确保了证人不会因为提供证言而陷入不利境地,从而鼓励更多人愿意站出来提供关键证据,有助于案件的公正审理。

除了刑事诉讼中的豁免权外,还有国家豁免权这一概念。国家豁免权是基于国家主权平等原则派生出来的国际法原则,它指的是一国不受其他任何国家管辖的权利。具体来说,一国的行为和财产不受另一国的立法、司法和行政等方面的管辖。即非经一国同意,该国的行为免受所在国法院的审判,其财产免受所在国法院扣押和强制执行。这种豁免权体现了国家之间的平等和尊重,确保了各国能够自主处理国内事务,不受外部干涉。

然而,值得注意的是,国家豁免权并非绝对。随着国际形势的发展和法制的不断完善,从绝对豁免到限制豁免的趋势逐渐显现。限制豁免主义认为,国家在某些特定情况下,如涉及商业交易、国有企业等行为时,应接受他国的管辖。这一转变并非对国家主权平等原则的冲击,而是对其的更好诠释,旨在促进国际社会的有序运行和公平正义的实现。

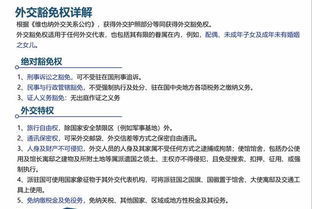

此外,豁免权还可以从其他角度进行分类。例如,根据适用主体的不同,豁免权可以分为司法豁免权、议会豁免权、外交豁免权、元首豁免权等。司法豁免权通常给予法官或行政官豁免民事责任;议会豁免权又称言论免责权,给予国会议员自由讨论议题的权利;外交豁免权则包括刑事裁判之豁免、行政与民事豁免等,使得外交代表在接受国内享有特权与豁免;元首豁免权则是指国家元首除犯内乱或外患罪外,非经罢免或解职,不受刑事追究。

豁免权作为一种程序性权利,只发生在特定的法律程序中。例如,在刑事诉讼及其相关程序中,辩护律师享有豁免权;而在其他情况下,如律师在执业活动之外所知悉的其他案件事实,他们则没有豁免权,必须履行作证义务。同样,国家豁免权也仅在国际法规定的特定情况下适用,并非国家在任何情况下都可以主张豁免。

豁免权还有一个显著特点,即它是不可放弃的。这意味着,一旦法律赋予某人或某机构豁免权,他们就不能自行放弃这一权利。例如,律师不能主动放弃其享有的豁免权而被迫作证;国家也不能因为某种利益而主动放弃其享有的国家豁免权。这种不可放弃性确保了豁免权的稳定性和权威性,使其能够在法律体系中发挥应有的作用。

豁免权的存在对于维护法律的公正和效率具有重要意义。它不仅能够保护特定人群或机构的合法权益,避免他们因法律程序而遭受不必要的损失或困扰;还能够促进法律的正确实施和司法公正的实现。通过赋予特定人群或机构豁免权,法律能够在一定程度上平衡各方利益,确保案件得到公正、合理的审理。

当然,豁免权并非没有限制。它必须在法律规定的范围内行使,并受到相应的监督和制约。如果豁免权被滥用或误用,将会破坏法律的权威性和公正性,损害社会公共利益。因此,我们必须加强对豁免权的监管和审查,确保其能够在法律规定的范围内正确行使。

总之,豁免权是一种重要的法律权利,它在不同领域和不同情况下发挥着重要作用。通过了解和掌握豁免权的相关知识,我们可以更好地理解法律体系的运作机制,维护自己的合法权益,并促进社会的公正与和谐。在未来的生活中,我们应该更加关注豁免权的发展和应用,为构建一个更加公正、合理、高效的法律体系贡献自己的力量。